課程類型:教學實踐 課程名稱:兒童哲學 授課老師:哲學研究所 蘇子媖老師

教學目標

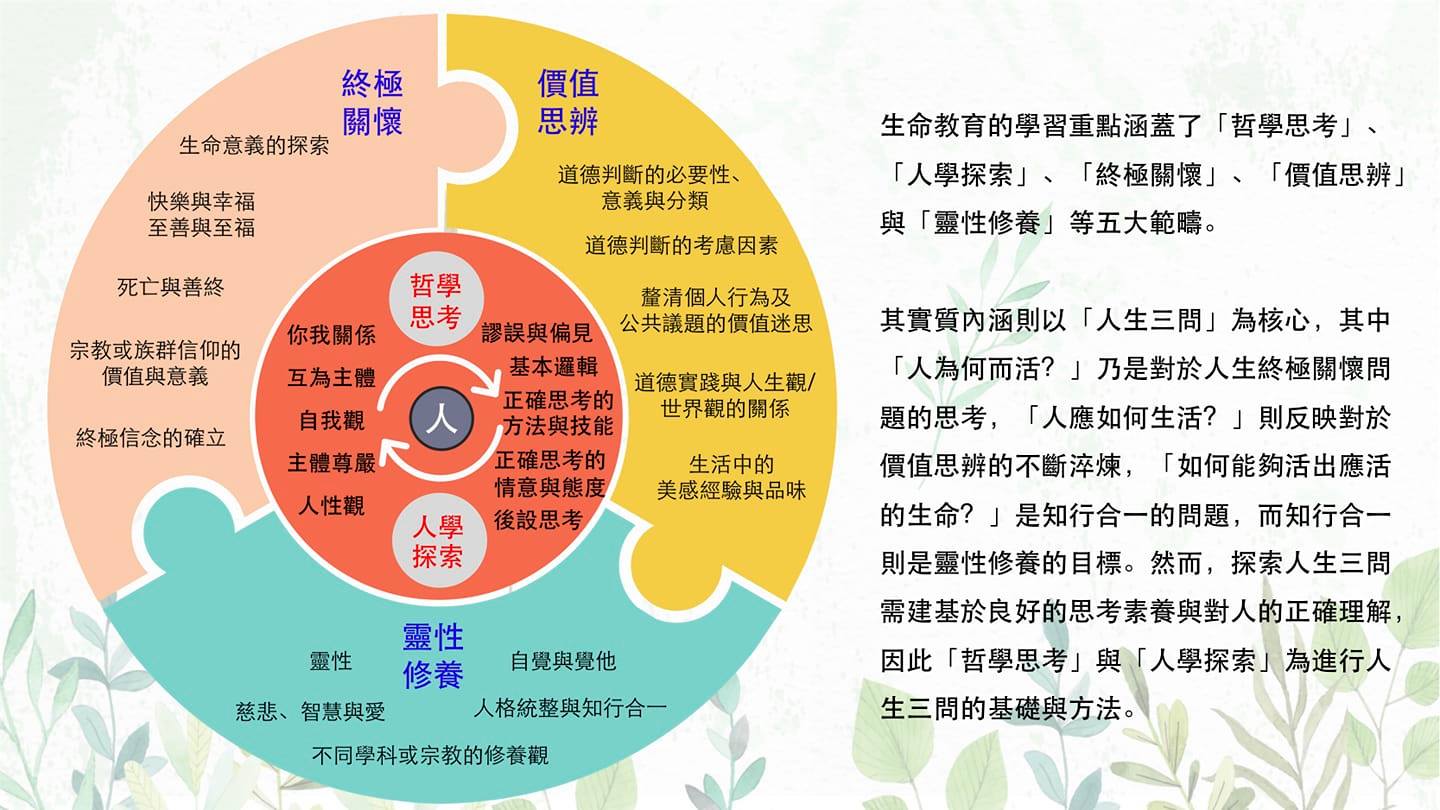

為訓練有能力將批判思考融入兒童哲學教學之人才,並以遊戲化為主軸,設計出具有批判思考的兒童哲學的引導操作成品。

這學期「兒童哲學I」的主軸聚焦於臺灣兒童哲學的發展,整合設計思考來解析臺灣兒童哲學的案例,協助學生區分文學閱讀與哲學思辨的差異,並認識兒童哲學的特性與教學模式,最後運用遊戲的設計思考進行整合,製作出兒童哲學的教學成品。

教學方法

【哲學思辨 - 兒童哲學文本分析】

導入設計思考來解析兒童文本,範圍以臺灣、美國、日本、法國兒童哲學理論文本為基礎,解析1970-2023年間的兒童哲學操作模式。之後針對AI與108課綱議題加入進行反思,檢視兒童哲學議題的調整,輔以設計思考的工具,開發出給兒童的哲學實境遊戲,並從中觀察學在生「設計思考融入文本思辨」與「設計思考與批判思考融合」的學習狀況。

【導入遊戲的設計思考方法】

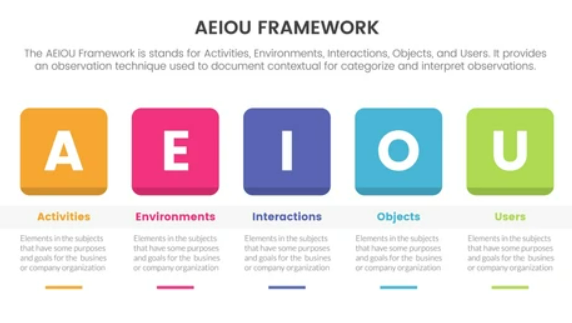

人物誌、同理心地圖、九宮格、KJ法、A、E、I、O、U觀察架構、魚骨法、5W1H等工具

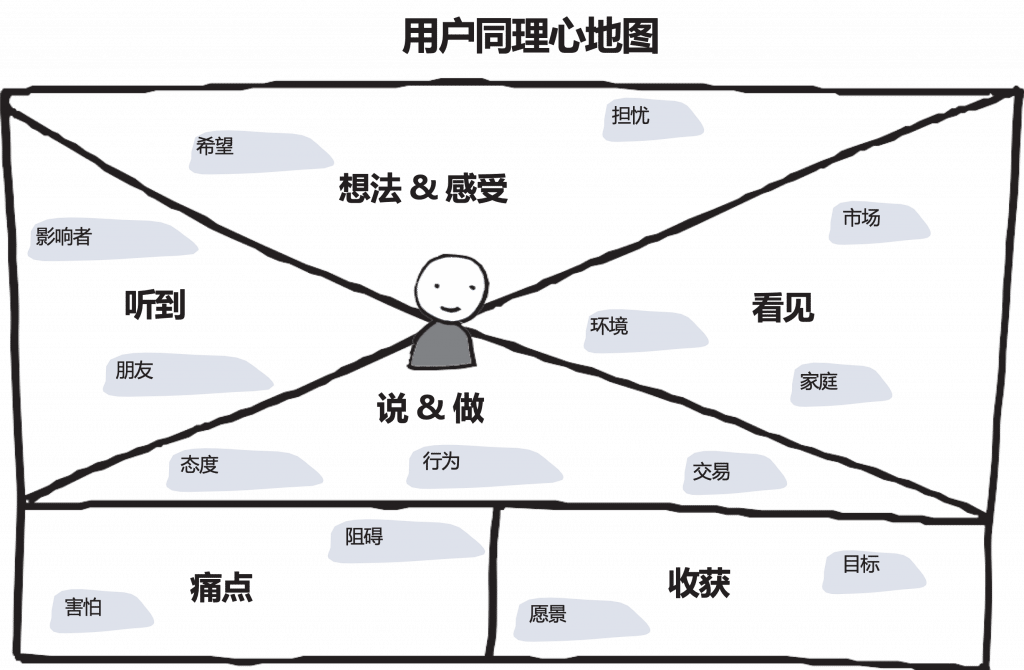

同理心地圖

教師介紹「人物誌分析」與「同理心地圖/換位思考地圖」,並以兩則短片作為素材提供同學練習。前者是呈現如何以一組問題來描繪與設計角色;後者則是進入該角色背景去展開,包括該角色所聽到、看見、言行、思考感覺、優勢與痛點,以描繪出角色的背景與狀態。

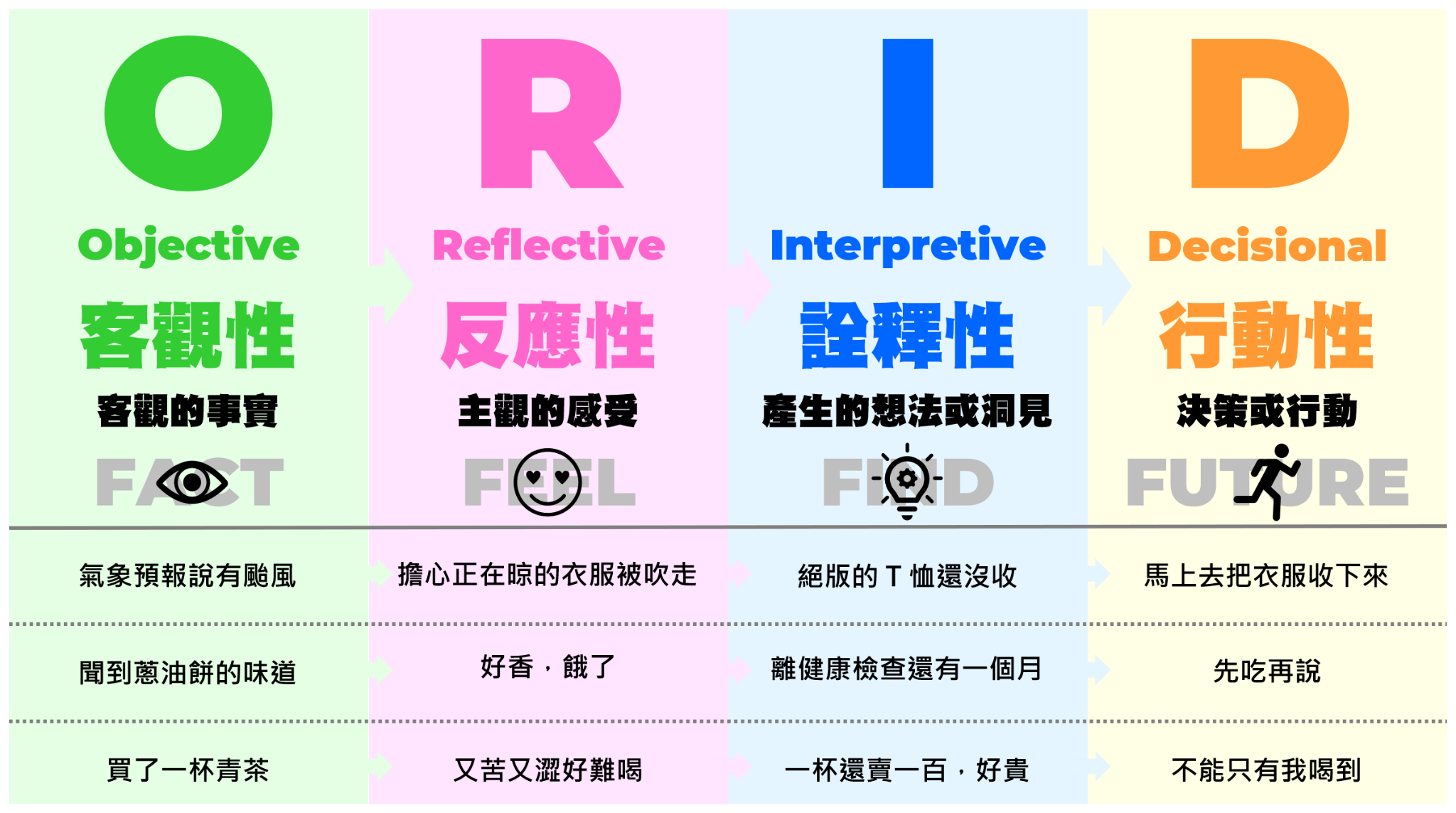

焦點討論法

介紹構成表達的四元素「ORID」:Objective(客觀事實)、Reflective(感受反應)、Interpretive(詮釋意義)與Decision(做出決定),並以「物品價值交換」活動搭配「ORID反思單」,分析自己收到及理解到物件的感受,讓同學練習運用「ORID」進行清晰的掌握與表達。

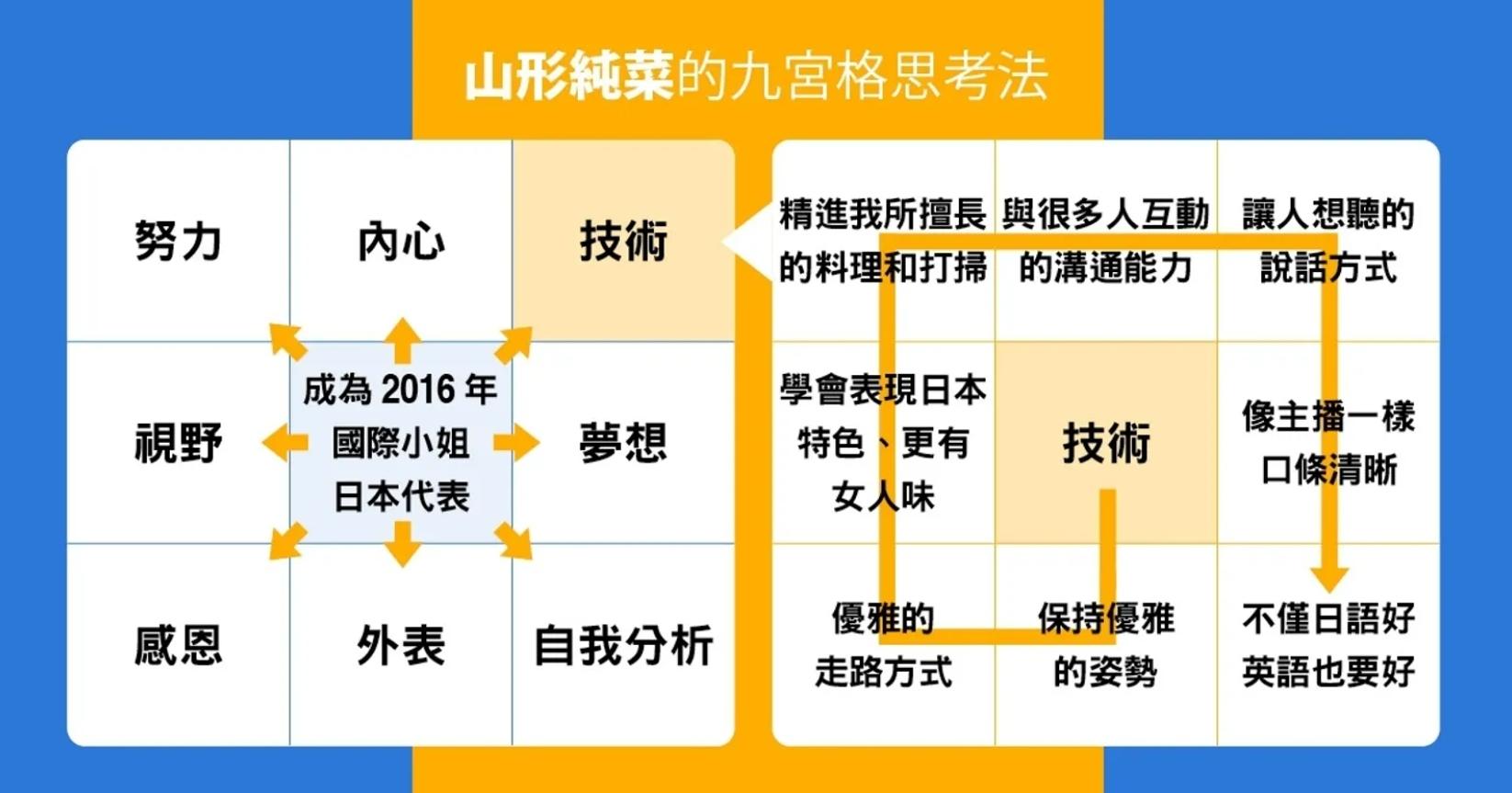

九宮格法與KJ法

進行九宮格法與KJ法(親和圖法)的練習,以手機使用為主題進行發想,經由教師積極的引導與問答,幫助同學掌握對議題的發想。並以此為基礎,用同理心地圖對人際衝突案例作分析,針對角色所聽到、看到、想到、說或做、痛點、甜蜜點的各部分做立體化的背景建立。

六何問題、AEIOU分析架構

進一步以同學自己的關係議題為主題,進行「六何問題」分析(What何事、Who何人、Why何故、Where何地、When何時、How如何) ,涵蓋自己的感覺與狀態、所進行的活動、進行的原因等等。接下來再以相同架構描寫理想的關係狀態。目的是探討依主題時,能協助釐清理論與現實之間的落差。

另外也介紹「AEIOU分析架構」作為行為狀態的分析工具,包括活動、環境、互動對象、工具、他人;客觀性(不同人皆有相同標準)、精確性(確認探討的是甚麼意思)、合理性(順著往下合理的推理)三個向度,運用性別玩笑來進行分析。

【理論與實作結合: Larp(實境角色扮演遊戲)劇本設計 】

課程核心採用遊戲化的宗旨(目標、規則、挑戰、互動)進行設計。

課程運用 Larp(實境角色扮演遊戲)劇本的策略,將兒童關心的議題融入課程,並於期末協助同學開發出兒童哲學的Larp劇本成品。

教學成果

文本分析:對情感的豐富化與立體化

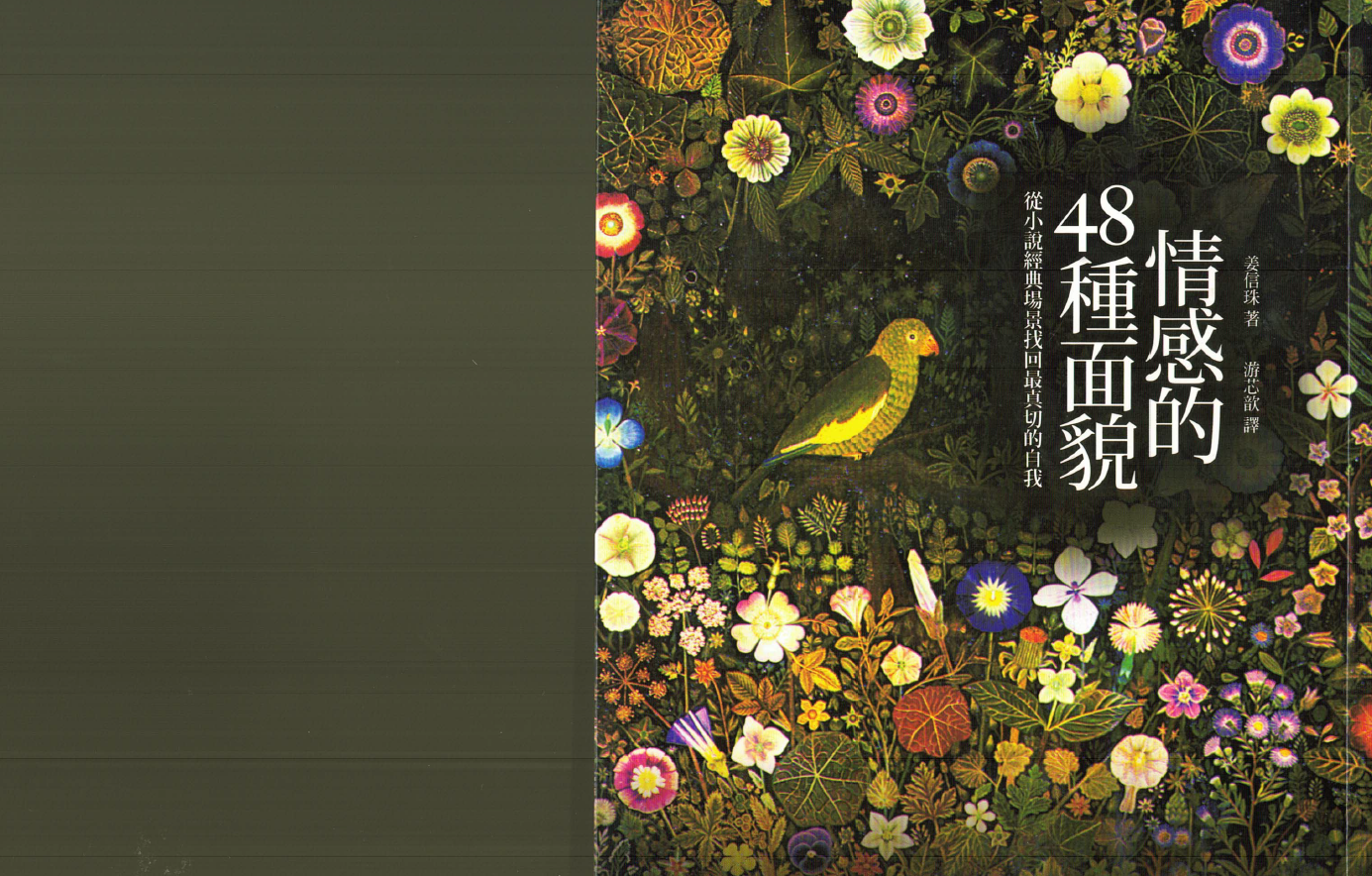

運用透過《情感的48種面貌》文本,展現不同情感的立體樣貌,目的是回應期末成果的主題設計,將人的情感狀態透過文學選讀,展現與生活、生命的如何連結。其中包括:自信、愛情、博愛、好感等,透過經典文學呈現對深刻情感的生命樣貌。

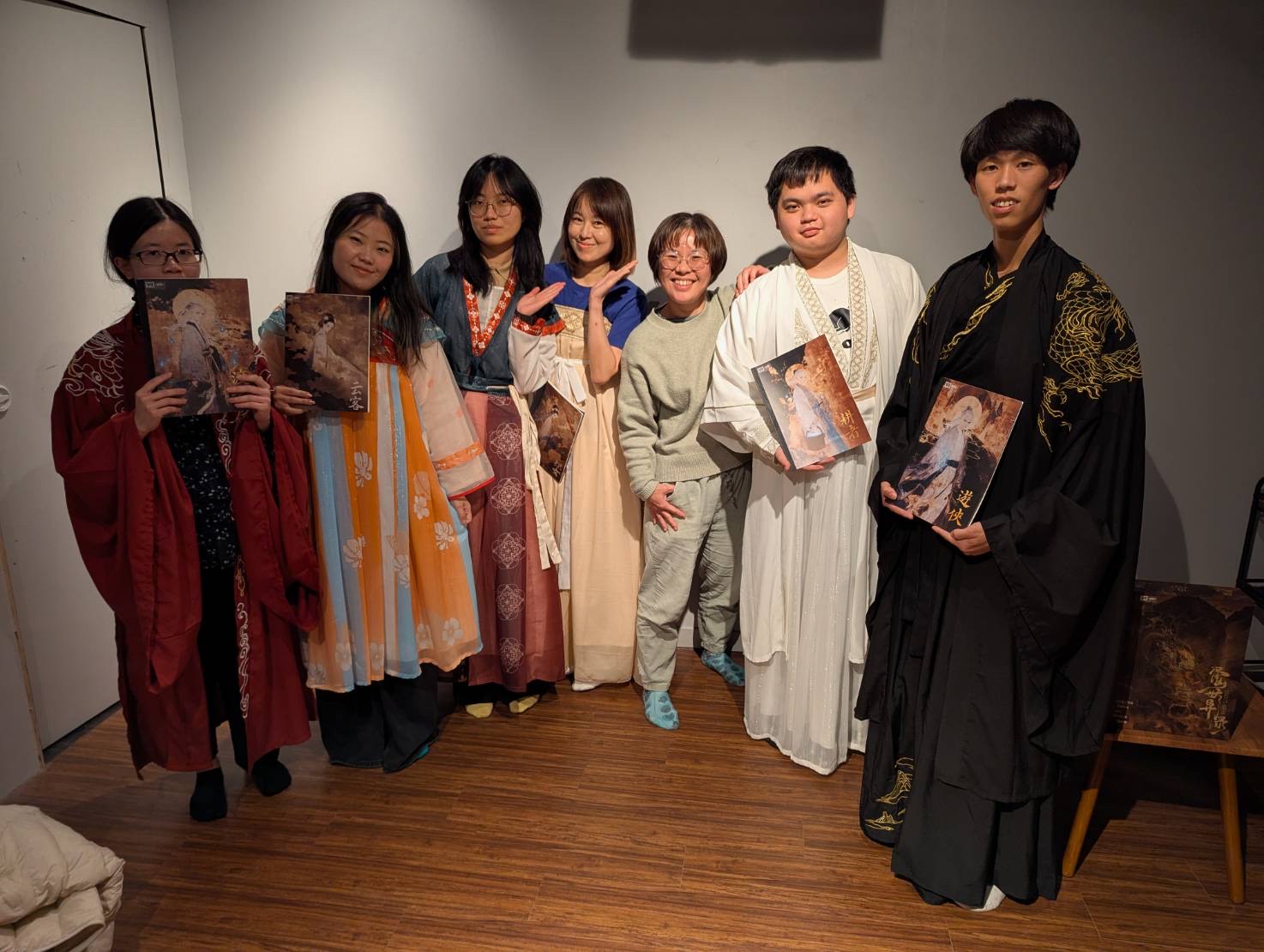

「Larp」劇本(實境角色扮演遊戲)體驗

兒童哲學強調實際具體、參與、經驗,因此跳脫傳統得課堂講述, 安排同學體驗「Larp」劇本活動(實境角色扮演遊戲),藉由主題性的情境體驗以理解兒童哲學的精神與特性。

進行VR實境體驗

進行VR實境體驗

閱讀角色與劇本,為情境帶入做預備

為期末VR成果製作的體驗準備

VR設計教學講座

邀請專業VR設計講師為同學進行介紹,內容包括場景素材、劇本編制、360角度相機拍攝要點,並實際操作以建構期末成果的基本雛形。

兒童哲學繪本分享

同學分享不同地區的兒童繪本,並介紹其內容、挑選的原因,以及如何轉成兒童哲學教學。分享的主題包括歷史、道德、戰爭、親人、兒童的生活焦慮等。在分享當中,教師會配合同學的主題,帶領同學思考相關的兒童哲學問題。例如教師提出何以日本漫畫多以青少年為主角,點出青少年在日本社會的象徵意義,或是比較歐美與日本地區運用趣味性處理議題的技巧。